一进门就摔书包的那个下午

上周三傍晚,我刚系上围裙就听见防盗门 “砰” 地被甩上。女儿把书包砸在沙发上,校服领带歪成麻花,眼圈泛红:“妈!林薇薇今天居然跟别人说我 ‘ 装学霸 ‘,我们昨天还一起分享零食呢!”

这场景是不是很眼熟?当孩子迈入中学校园,曾经 “拉手就是好朋友” 的简单模式,突然升级成包含小团体、悄悄话、突然冷落的 “友谊剧本杀”。作为家长,我们常陷入两难:想插手怕越界,干看着又心疼孩子红着眼圈吃不下饭。其实掌握这几个心法,能帮孩子把 “友谊风波” 变成成长契机。

一、当孩子哭着说 “她不理我了”,先做会 “回声” 的树洞

“今天美术课分组,她们故意不叫我,我一个人坐在最后面……” 孩子皱着眉控诉时,别急着说 “小事一桩” 或 “是不是你哪里做错了”。试试这样回应:

▷ 重复关键词:“你说她们故意不叫你,当时是不是觉得特别孤单?”

▷ 递张纸巾 + 沉默 3 秒:身体语言比语言更能传递 “我懂你”

▷ 不说教的收尾:“换成我也会难过,想聊聊具体发生了什么吗?”

二、别让 “大人思维” 碾压孩子的情绪世界

曾有位爸爸跟我吐槽:“儿子为了同学借橡皮没还生气一整天,这有啥好计较的?” 但对中学生来说,友谊是他们构建自我认同的重要拼图。当孩子说 “她答应帮我占座却没做到”,背后可能藏着:

✅ “我是不是不值得被重视?”

✅ “我在这个圈子里还有位置吗?”

避坑指南:

× 否定式回应:“就这点事?你们小孩真麻烦”

√ 共情式翻译:“你觉得她没守约定,是担心你们的关系变了对吗?”

三、当孩子喊 “我要报复她”,先按捺住当 “军师” 的冲动

闺蜜儿子曾气鼓鼓地说:“我要把她的秘密告诉全班!” 她深吸一口气没接话,而是打开冰箱:“吃块西瓜降降火?妈妈中学时也遇到过类似的事……”(讲了个自己被冷落的小故事)。十分钟后,孩子主动说:“其实我也不想真这么做,就是太生气了。”

黄金法则:

先处理情绪:递零食 / 一起散步 / 听首歌

再引导思考:“如果这么做,可能会有哪些后果?”

最后给选项:“要不要试试写封信不寄出,或者找其他同学聊聊?”

四、帮孩子破局的黄金三招

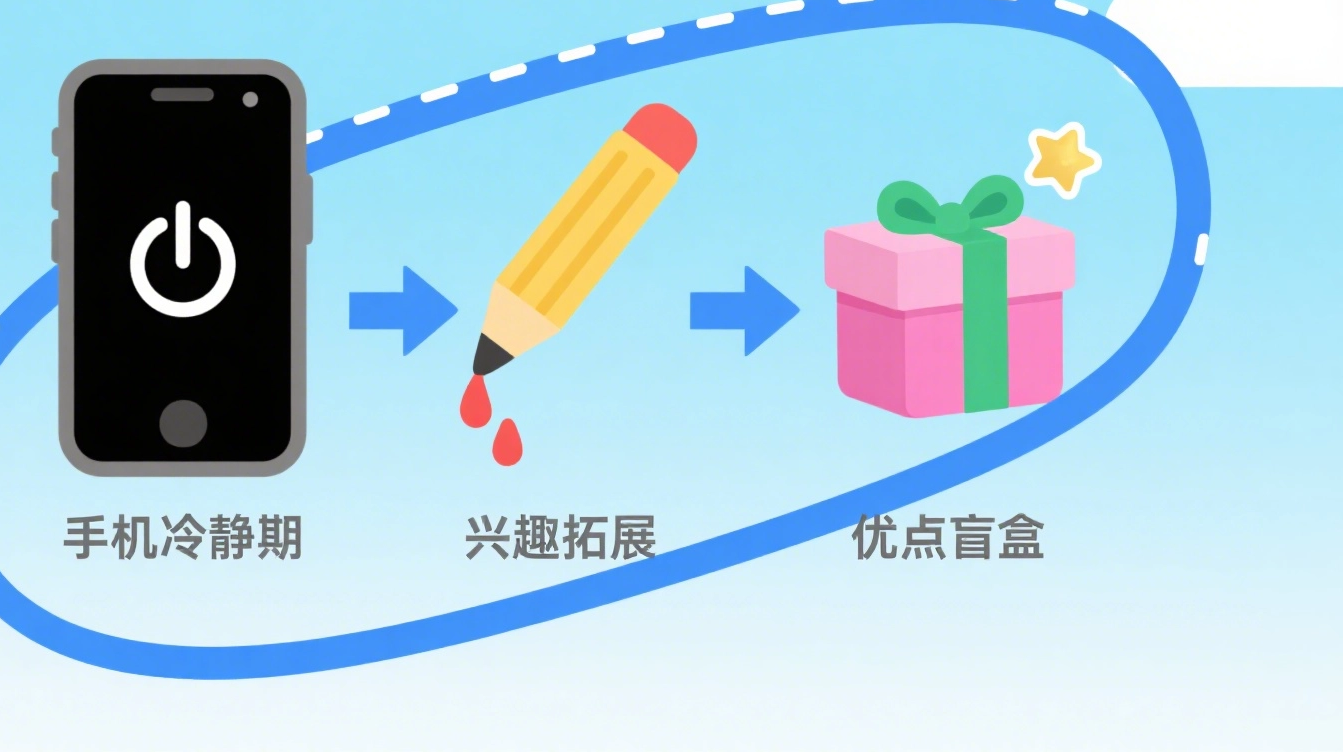

▶ 手机 “冷静期” 疗法

发现孩子半夜还在群里刷 “谁谁谁没回我消息”,可以提议:“周末咱们来个‘电子斋戒’,你教我做手工相册吧?” 亲测有效:当孩子从虚拟社交抽离,反而能更客观看待关系。

▶ 用兴趣班 “拓展朋友圈”

同事女儿被原班级小团体排挤后,参加了机器人社团,现在有了新伙伴,还自信地说:“原来不止一种交朋友的方式!” 建议列张 “兴趣清单”,让孩子圈出想尝试的活动(烘焙 / 街舞 / 编程都行)。

▶ “优点盲盒” 心理建设

让孩子在纸上写下 3 个自己的优点,再写下 3 个想交往同学的闪光点。上周我女儿写完 “我画画好”“小雅爱分享” 后,主动约小雅一起办黑板报,现在成了固定搭档。

写在最后:友谊波动是青春期的 “心理断乳”

中学阶段的友谊就像初夏的云,时聚时散。当孩子经历冷落、背叛或小团体排挤,其实是在学习 “如何筛选朋友”“如何面对冲突”“如何确认自我价值”。我们要做的,不是帮他们扫清所有障碍,而是成为身后那盏灯 —— 当他们回头时,知道有人永远带着理解和接纳在等待。

发表回复