一、你家孩子有 “选择性听力” 吗?这些场景是否似曾相识?

“小明,把玩具收起来准备吃饭啦!” 妈妈在厨房喊了三遍,沙发上打游戏的孩子却像没听见一样,手指依旧在屏幕上快速滑动。

“朵朵,过马路要牵好妈妈的手!” 话音未落,小女孩就挣脱手掌跑向路边的花池,只留下妈妈在身后着急追赶。

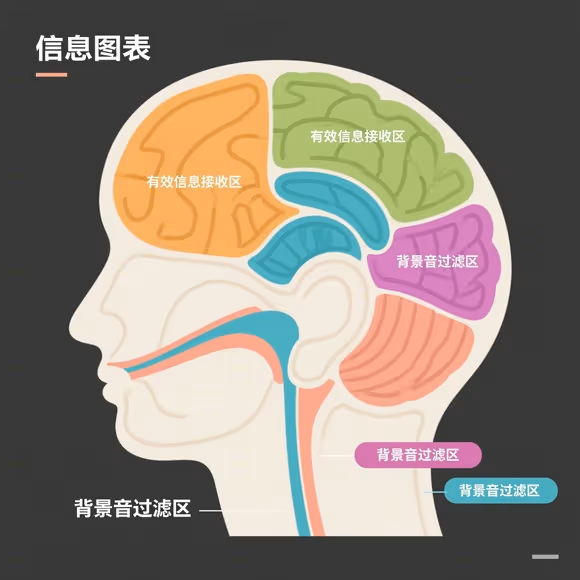

当孩子对感兴趣的游戏、动画片全神贯注,却对父母的指令、危险的提醒 “自动屏蔽” 时,可能正在经历 “选择性听力”。这种大脑主动筛选听觉信息的能力本是生存必备技能 —— 就像我们能在喧闹的咖啡馆分辨出朋友的呼唤,在商场人流中捕捉到孩子的哭声。但当这种能力出现 “逆向操作”,孩子只接收无关信息却过滤重要指令时,就需要家长提高警惕了。

二、三大典型迹象:判断孩子是否陷入 “听力选择困境”

(一)兴趣优先型屏蔽

・对 “吃零食”” 玩游戏 “等关键词秒速响应,听到” 写作业 “”收拾房间” 立刻开启 “静音模式”

・沉迷动画片时,即使站在面前说话也需要重复 3 次以上才能得到回应

・能清晰复述动画片台词,却记不住半小时前刚交代的 “放学带雨伞”

(二)环境适应失调

・在餐厅、操场等嘈杂环境中,完全听不清家长的呼唤

・无法在电视背景音中专注听故事,常要求 “再说一遍”

・对突然的噪音(如关门声、汽车鸣笛)过度反应或毫无反应

(三)社交互动异常

・和同伴玩耍时经常 “答非所问”,需要对方重复问题

・老师反馈课堂上常漏听关键指令,比如 “把作业翻到第 5 页”

・拒绝听从陌生人的善意提醒(如 “小心台阶”),却对同伴的玩笑话反应灵敏

三、先排除这些健康隐患!别让生理问题背黑锅

当发现孩子出现上述迹象时,家长切勿急于贴上 “不听话” 的标签。建议先通过专业检查排除以下潜在问题:

🔍 必做三项基础检查

听力筛查:到耳鼻喉科进行纯音测听,排除耵聍栓塞(耳屎过多)、中耳炎等器质性病变。尤其经常使用耳机的孩子,需重点检查高频听力损失。

注意力评估:儿科或儿童心理科的注意力测试(如 Conners 量表),区分是否为 ADHD(注意缺陷多动障碍)导致的听觉专注困难。

感觉统合测评:OT 职能治疗师通过标准化工具,判断是否存在听觉处理障碍(如无法过滤背景噪音)。

⚠️ 这些情况请立即就医

・对巨大声响(如鞭炮声)毫无反应

・说话时频繁侧头、揉耳朵

・突然出现耳鸣(孩子描述 “耳朵里有嗡嗡声”)

・语言发育落后同龄人 6 个月以上

四、五步训练法:帮孩子重建 “有效倾听” 系统

如果专业检查排除了生理问题,家长可以通过以下科学方法,帮助孩子优化听觉处理能力:

🌟 第一步:建立 “倾听预备信号”

· 视觉锚定法:说话前蹲下身子,用手掌轻触孩子肩膀,确保眼神平视后再开口:”宝贝,看着妈妈,我们现在要…”

· 多感官唤醒:给指令时同步做手势(如伸手表示 “过来”),或配合特定声音(如摇铃铛)建立条件反射

・📸 插图建议:绘制妈妈蹲下与孩子平视说话的温馨场景,突出眼神交流和肢体接触

🌟 第二步:打造 “听觉聚焦环境”

· 降噪练习:从每天 10 分钟开始,在轻度背景音(如厨房流水声)中进行亲子共读,逐步增加环境噪音难度

· 目标声音捕捉:玩 “听指令找物品” 游戏:”请找到发出 ‘ 滴答 ‘ 声的钟表”” 把播放儿歌的手机拿过来 “

・📸 插图建议:展示孩子在客厅电视声中专注听爸爸讲故事的对比画面,突出注意力集中的状态

🌟 第三步:精简语言 + 视觉辅助

· 指令三要素法则:发布任务时明确 “时间、动作、对象”,如 “现在(时间)把(动作)餐桌上的(对象)碗筷收进厨房”

· 视觉提示卡:制作 “收拾玩具”” 洗手吃饭 ” 等图文卡片,配合语言指令强化记忆,尤其适合 5 岁以下儿童

・📸 插图建议:展示妈妈指着 “收拾玩具” 图示卡,孩子正在整理积木的场景

🌟 第四步:反向示范 “优质倾听”

· 家长必修学分:当孩子说话时,立即停下手中工作,重复关键内容:”你刚才说在幼儿园画了彩虹,能给妈妈看看吗?”

· 情绪标注法:回应时加入情感反馈:”你告诉我被小朋友抢了玩具,现在是不是很伤心?妈妈听到了”

・📸 插图建议:描绘孩子兴奋说话时,爸爸放下手机认真倾听的温暖画面

🌟 第五步:游戏化训练方案

· “传声筒” 升级版:在嘈杂的户外(如公园)进行传话游戏,故意加入干扰声音(如吹哨声),锻炼抗干扰能力

· 声音寻宝记:用录音设备录制家人不同语气的呼唤声,让孩子分辨 “妈妈生气的声音” 和 “妈妈开心的声音”

・📸 插图建议:呈现孩子在公园草坪上,闭着眼睛分辨远处妈妈不同语气呼唤的场景

五、给家长的特别提醒:避开三大误区

❌ 误区 1:”孩子就是不听话,打一顿就好了”

→ 真相:选择性听力本质是大脑信息处理偏差,打骂只会加剧孩子的听觉防御机制

❌ 误区 2:”等长大了自然就好了”

→ 真相:6-12 岁是听觉处理能力发育关键期,延迟干预可能影响课堂学习效率

❌ 误区 3:”只要戴助听器就能解决”

→ 真相:仅适用于器质性听力损失,对注意力缺陷或感觉处理问题无效

结语

当孩子频繁 “听而不闻” 时,与其焦虑指责,不如把它看作了解孩子大脑运作模式的契机。通过科学的排查、耐心的引导和充满爱意的倾听示范,我们不仅能帮助孩子提升听觉处理能力,更能在这个过程中建立更紧密的亲子沟通纽带。记住,每个 “选择性倾听” 的背后,都藏着孩子独特的感知世界的方式,而我们的责任,就是帮他们找到与世界美好共振的频率。

如果您在实践中遇到具体问题,欢迎在评论区留言,我们将邀请儿童听觉发展专家为您解答~(点击关注获取更多科学育儿干货)

发表回复