开篇:当 “甜蜜” 成为威胁 —— 儿童糖尿病发病率飙升

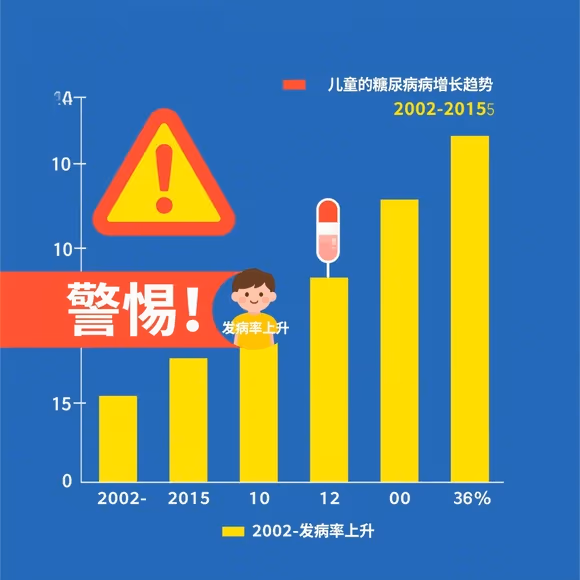

你注意到了吗?如今越来越多的孩子被贴上了 “糖尿病” 的标签。美国疾控中心(CDC)数据显示,2002-2015 年,20 岁以下青少年 2 型糖尿病病例激增 20%,1 型糖尿病确诊率也上升了 1.9%。2018 年,全球约 21 万儿童被诊断为糖尿病。无论你是担忧孩子健康,还是想提前预防,这篇干货满满的指南都将为你解答关键问题。

一、糖尿病:身体 “能量工厂” 的故障

糖尿病是一种因 “葡萄糖代谢紊乱” 引发的疾病。我们吃的食物转化为葡萄糖(身体的主要能量来源),而胰岛素(胰腺分泌的激素)负责将葡萄糖运送至细胞。当胰岛素 “罢工” 或 “效率低下”,葡萄糖滞留血液,就会导致高血糖,进而引发一系列健康危机。

1 型 vs2 型:两种 “糖尿病”,病理大不同

| 特征 | 1 型糖尿病(T1D) | 2 型糖尿病(T2D) |

|---|---|---|

| 病因 | 自身免疫攻击胰腺 β 细胞(无法产胰岛素) | 胰岛素抵抗(身体对胰岛素反应不足) |

| 可预防性 | 不可预防(遗传 + 环境触发,如病毒感染) | 可通过生活方式调整降低风险(肥胖、久坐是高危因素) |

| 典型人群 | 儿童及青少年(曾称 “青少年糖尿病”) | 超重 / 肥胖儿童、有家族史者 |

| 治疗核心 | 依赖胰岛素注射 / 泵(终身治疗) | 早期可通过饮食、运动、药物控制(未必需胰岛素) |

二、警惕!这些信号可能是糖尿病 “预警”

1 型糖尿病:症状突发,小小孩更需细心观察

✅ 典型症状(可能突然出现):

频尿 / 尿床(已学会如厕的孩子 “倒退”)

异常口渴(总喊 “喝水”,甚至半夜起床找水)

体重骤降(吃得多却变瘦,因身体无法利用葡萄糖)

疲劳、视力模糊、情绪暴躁(血糖波动影响大脑能量供给)

呼吸有水果味(酮症酸中毒前兆,需立即就医!)

💡 家长注意:婴幼儿可能仅表现为食欲下降、精神萎靡,需结合血糖检测排查。

2 型糖尿病:症状隐匿,肥胖儿童需重点筛查

✅ 常见信号(缓慢出现,易被忽视):

视力模糊、伤口愈合慢、反复感染(如外阴炎、牙龈炎)

手脚麻木 / 刺痛(早期神经损伤)

脖子、腋下皮肤发黑(胰岛素抵抗标志:黑棘皮病)

白天嗜睡、打鼾(警惕睡眠呼吸暂停并发症)

三、长期威胁:别让 “小糖人” 埋下健康隐患

无论是 1 型还是 2 型,血糖失控都会损伤全身系统:

1 型糖尿病:可能引发肾脏衰竭、视网膜病变(致盲风险)、心血管疾病,甚至青春期后骨质疏松。

2 型糖尿病:更易伴发脂肪肝、高血压、关节病变,且成年后并发症进展更快。

⚠️ 致命危机:1 型患者若漏打胰岛素或感染,可能诱发糖尿病酮症酸中毒(DKA);2 型患者血糖骤升可导致高渗性昏迷,均需紧急抢救。

四、科学管理:让孩子的生活 “甜而不腻”

1. 监测先行:精准掌握血糖 “密码”

基础工具:家用血糖仪(指尖采血,建议每日测 4-7 次)。

进阶方案:连续血糖监测仪(CGM,贴在手臂上实时传输数据,高低血糖自动报警)。

长期评估:每 3 个月查一次糖化血红蛋白(A1C),反映 3 个月平均血糖水平。

2. 分型治疗:针对性方案是关键

1 型糖尿病:

✅ 必须依赖胰岛素(速效 / 长效搭配),通过 “碳水计数法” 计算每餐胰岛素剂量(如 1 克碳水对应 1 单位胰岛素)。

✅ 随身携带胰高血糖素急救包(应对低血糖昏迷)。

2 型糖尿病:

✅ 生活方式干预优先:每日 60 分钟运动(跳绳、游泳等),减少高糖高脂饮食(用全谷物、瘦肉替代油炸食品)。

✅ 医生可能开具口服药(如二甲双胍),严重时需短期注射胰岛素。

3. 心理关怀:别让 “糖” 成为孩子的心理负担

鼓励孩子参与校园活动,公开病情(如告知老师低血糖应对方法)。

借助 “榜样力量”:1 型糖尿病模特莉拉・莫斯戴胰岛素泵走秀、歌手尼克・乔纳斯全球巡演,传递 “糖尿病不阻碍梦想” 的信念。

必要时寻求心理干预:儿童对扎针、饮食限制的抵触可能引发焦虑,专业营养师 + 心理咨询师可提供个性化疏导。

五、预防重点:2 型糖尿病可 “防患于未然”

虽然 1 型糖尿病无法预防,但 2 型糖尿病与生活方式高度相关,家长可从这三方面入手:

饮食管理:拒绝 “含糖饮料自由”(一罐可乐≈10 块方糖),每周外食≤2 次,在家烹饪时少盐少糖。

运动习惯:每天 “屏幕时间”<2 小时,多安排家庭户外活动(骑行、打球),让运动成为亲子互动的一部分。

体重监控:定期计算孩子的 BMI(身体质量指数),超重儿童每 3 个月做一次血糖、血脂筛查。

结语:早发现、早干预,孩子依然能拥有健康未来

糖尿病不是 “绝症”,而是可控制的慢性病。通过科学监测、分型治疗和家庭支持,孩子完全可以像同龄人一样上学、运动、追逐梦想。记住:关注孩子的每一次 “异常口渴”“突然尿床”,及时排查血糖,就是给他们最好的保护。

👉 转发提醒更多家长,守护孩子的 “甜蜜” 童年!

希望这篇内容能帮助家长们更清晰地认识儿童糖尿病

发表回复