你是否也曾被这样的瞬间打动:当孩子摇摇晃晃迈出第一步时,眼里闪烁的惊喜与倔强;当他们突然挣脱你的手,蹲下捡起地上的小石子时,脸上浮现的专注与骄傲。这些看似平常的 “大动作”,其实是孩子身体与大脑同步进化的里程碑 ——粗大运动发育的每一步,都在悄悄搭建他们探索世界的脚手架。

那些藏在动作里的成长信号

当孩子学会主动蹲下,用小手精准抓起滚到沙发底的玩具时,这不仅仅是 “自己的事情自己做” 的开始。这个动作需要腿部肌肉的控制、躯干的平衡感与视觉定位的协同,背后是神经系统在反复校准 “指令 – 执行” 的通路。从此,他们不必再用哭闹呼唤成人,而是用行动宣告:“我能触达更多角落了。”

投掷的意义远不止 “把球扔出去”。当孩子攥着豆袋瞄准纸箱时,手腕的旋转力度、手臂的摆动幅度、目光的追踪焦点,正通过千万次微调形成肌肉记忆。这种手眼协调能力会迁移到未来的握笔写字、系鞋带等精细动作中,甚至影响空间判断能力 —— 就像在悄悄训练 “大脑的精准计算器”。

跟着音乐扭动身体的孩子,看似在胡闹,实则在完成复杂的 “动作编程”。踩准节拍需要听觉与肢体的联动,把拍手、转圈、跺脚串联成舞蹈,则是在锻炼大脑对动作序列的规划能力。有研究发现,从小喜欢跟着音乐舞动的孩子,入学后在数学逻辑与语言组织上往往表现更突出。

向后走对孩子来说,堪称 “颠覆认知的挑战”。习惯了向前看的视野,突然要倒着移动,需要克服本能的恐惧,同时用听觉、触觉补充视觉信息的缺失。这个过程中,他们学会了 “预判风险”:脚下有没有障碍物?身后还有多少空间?这种 “反向思维” 的萌芽,比动作本身更有价值。

爬楼梯时的 “一蹬一挪”,是对全身力量的终极考验。双腿交替发力时,大腿肌肉的爆发力、臀部肌肉的稳定性、核心肌群的控制力必须完美配合。很多家长发现,孩子学会爬楼梯后,突然能自己稳稳地坐上小椅子了 —— 这正是大肌肉群力量提升带来的连锁反应。

跳跃的瞬间最具冲击力。屈膝、蓄力、腾空、落地,短短一秒内,身体要完成对重力的对抗与缓冲。这不仅需要下肢力量,更依赖前庭系统的平衡感知 —— 就像自带 “内部陀螺仪”。当孩子第一次双脚同时离地时,他们感受到的不仅是身体的轻盈,更是 “突破限制” 的快乐。

用游戏搭建成长的阶梯

与其刻意 “训练”,不如把技能培养藏进日常游戏里:

想练蹲下?可以玩 “寻宝游戏”—— 把积木块藏在沙发缝、桌子下,说 “我们来当小侦探,找找躲起来的宝藏吧”。孩子为了拿到玩具,会自然地重复蹲下、站起的动作。

练习投掷时,用洗衣篮当 “球门”,软布球当 “炮弹”,甚至可以编个故事:“小炮弹要去拜访篮筐城堡啦,你能帮它找到路吗?”

跳舞不必讲究章法,放一首孩子喜欢的儿歌,家长带头做夸张的动作:“我们来学小兔子跳,再来学小鸭子摇吧!” 肢体的自由舒展比 “跳得好看” 更重要。

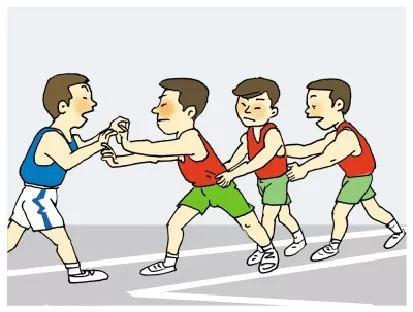

向后走可以变成 “火车游戏”:让孩子拉着你的衣角当 “车厢”,你说 “火车要倒车啦,请注意安全”,带着他慢慢后退。熟悉后,换成拉着毛绒玩具当 “货物”,增加趣味性。

爬楼梯训练要循序渐进。刚开始可以在楼梯旁放个小台阶凳,让孩子练习 “上一步”;熟练后,去游乐场时让他尝试低矮的滑梯楼梯,记得说 “你每上一级,就像在爬一座小山峰呢”。

跳跃练习需要安全的 “缓冲垫”—— 在地板上铺瑜伽垫,玩 “跳格子”(用彩色胶带贴出格子),或者说 “我们来跳过小水坑吧”(用粉笔画圆圈当水坑)。落地时的笑声,比任何鼓励都有效。

成长需要 “慢镜头”

每个孩子都有自己的发育节奏:有的孩子 10 个月就会爬楼梯,有的孩子 1 岁半才敢尝试跳跃;有的擅长投掷,有的偏爱跳舞。这些差异无关优劣,就像花朵不会同时开放。

当我们蹲下来,用孩子的视角观察他们的每一次笨拙尝试 —— 摔倒后自己撑着地板站起来时的倔强,重复几十次终于扔中目标时的欢呼,这些瞬间都在诉说:粗大运动的发展,从来不是为了 “达标”,而是让孩子在探索身体的过程中,建立对自我的信心。

给他们一片柔软的地毯,一段欢快的音乐,一个可以自由奔跑的空间,然后静静等待 —— 那些伸展、跳跃、旋转的身影里,藏着未来独当一面的勇气与力量。

发表回复